筋膜の癒着について考える

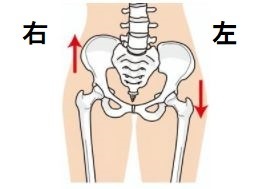

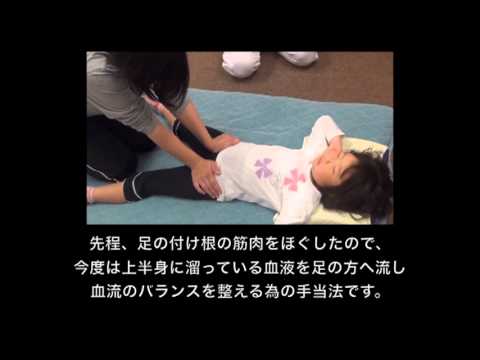

当院では骨格の歪みによる血流障害から来る様々な不調の話をしてきましたが、今回は第2の骨格・膜について考えていきましょう。

◆第2の骨格「筋膜」とは?

私たちの内臓・筋肉・骨の周りにはそれを包んでいる膜が存在します。

筋膜をはじめとするそれらの膜は第2の骨格とも呼ばれ、筋肉や骨、内臓、神経、血管などを包み込みながらそれぞれがあるべき位置を保つ働きをしています。

例えば、逆立ちをした場合、膜がなければ内臓が正しい位置を保てず頭の方に移動してしまい、椅子に座ったお尻は形を保てずペシャンコになってしまうでしょう。

膜が滑らかに動くことで、それに繋がる筋肉や関節もうまく動きます。

ですが、怪我や激しい運動などで筋肉を酷使したり、同じ姿勢を続けたり、あるいはストレスなどで緊張した状態が続いたりすると、当然ながらそこに流れる血液の流れも悪くなり、他の筋膜や組織と癒着し、よじれたような状態になってしまいます。

この癒着や硬直により筋肉を動かせる範囲が狭くなり、癒着した部分が炎症などを起こし、痛みを引き起こします。

◆身体の機能が低下する負のスパイラル

膜はコラーゲンやエラスチンなどのタンパク質と水分によって構成されています。

膜がみずみずしさを保つことでスムーズな動きがとれますが、膜に集中的に負荷がかかると血流が悪くなり水分が失われドロドロになってしまい、コラーゲンやエラスチンの新陳代謝が悪くなります。

二日酔いなどの喉の渇きを想像してください。

口の中の唾液が少なくネバネバしていて喉の奥がくっつくような感覚があるかと思います。

その状態が隣り合う膜同士や周りの臓器に起きることを癒着と考えます。

膜は全身をボディースーツのように包む網状の組織だと考えられるので、癒着が起きるとそこからさらに膜のよじれが起き周りの筋肉などをスムーズに動かすことが出来なくなり、新たな血流障害、新たな癒着やよじれを引き起こす悪循環となります。

◆まとめ

骨格の歪みは日常の姿勢などで簡単に起こりますが、それが一ヶ月、一年と長期にわたって続けばどうでしょう?

「ただの血行不良」などと軽視はできないはずです。

私たちの身体は60兆個もの細胞の集合体。

痛みや不具合を感じた場合はその部分のみに注目するのではなく、今の体に起きている不自然な状態を自然な状態に戻していく。

この考え方を私たちは推奨しています。

不妊

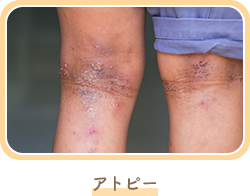

不妊 アトピー

アトピー 不眠・うつ病

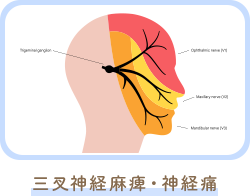

不眠・うつ病 三叉神経麻痺・神経痛

三叉神経麻痺・神経痛